ケルン - europeanchurch ページ!

ケルン

1. Cattedrale

2.St. Martin

3.St. Maria im Kapitol

4.St. Cacilien

5.St. Georg

6.St.Severin

7.St. Pantaleon

8.St. Aposteln

9.St. Gereon

10.St. Andrea

11.St. Ursula

12.St. Kunibert

13.St. Maria Lyskirchen

1.大聖堂

ケルン大聖堂

ケルンの国鉄の駅前に在ります。大きくて、背の高い聖堂ですから、街のどこからも見ることが出来ます。ゴティック様式を代表する建築物で、天に向かって聳え立つ大聖堂の姿は一度見たら忘れることは無いでしょう。

最初に聖堂が建設されたのは4世紀で、818年に大聖堂は拡張されますが、この二代目の大聖堂が1248年の火災により焼失した後、同年より三代目となる大聖堂の建設が始まりました。しかしながら16世紀の宗教改革の嵐を経て、完成したのは約600年後の1880年でした。

三代目の聖堂はフランスのアミアン大聖堂を範としたゴティック様式で、上品で優雅な空間の構成を追及して建設されています。聖堂で一番目立つ西側の正面の高い塔は19世紀になってから完成しています。建設期間が長期に渡ったにもかかわらず、当初の設計意向が護られ、ゴティック様式で統一されています。

長さは144.58メーター、幅が86.25メーター、屋根の高さは109メーター、塔の高さは157.3メーターあり、完成した当時は世界一高い建物でした。なお、多くの国家が並存していたドイツを統一する際に、プロイセン王国はケルン大聖堂をドイツ統一のシンボルとしています。

第二次世界大戦で内部は大きく破壊されましたが、外壁は損なわれず、復旧されています。

聖堂正面の入口には聖母子像の彫刻の有る中柱が在り、ティンパヌムには旧約聖書から受胎告知、降誕、などキリストの青年期までの生涯の浮彫が見られ、南側入口にはピエトロ像の上に大天使の立つ彫刻の柱が在り、ティンパヌムではキリストの公生涯の内エルサレム入城から最後の晩餐、捕縛、磔刑の場面の浮彫が見られます。その他聖堂の周壁には聖人、聖職者などの彫像が数多く並んでいます。

聖堂内は、五廊式で、身廊の長さと翼廊の長さはほぼ同じです。中央祭壇の奥には半円形の周歩廊が在り、放射状祭室はステンドグラスで採光されています。中には、四大福音書記者を描いたバイエルン王の奉納したステンドグラスも在ります。

中央主祭壇奥には、キリスト降誕の際に礼拝に訪れた三人のマギ[1] の聖遺骨が納められた聖遺櫃が収められています。内陣と周歩廊の境に半円形に配置された柱列の間から垣間見ることができます。

この三人のマギの聖遺骨は、ローマ帝国皇帝コンスタンティヌス(Constantinus)の母后ヘレナ(Herena)がエルサレムで発見し、首都のコンスタンティノープルの聖ソフィア(St. Sophia)聖堂に移送したのが第1回目の奉遷でした。その後忘却されていましたが、マウリチウス(Mauricius)帝が再発見し、後にミラノ大司教となるエウストルジョ(Eustorgius)に預け、ミラノに在る聖エウストルジョ(St.Eustorgio)聖堂に移送されたのが第2回目の奉遷でした。なお、現在でも収納されていたとされる石棺を見ることができます。(注:ミラノの聖エウストルジョ聖堂の項をご参照ください)

ミラノを占領した神聖ローマ帝国皇帝バルバロッサ(Frederic Barbarossa)がこの聖遺骨を発見し、戦利品の一つとして、後にケルンの大司教となるライナルド・ダッセル(Rainald of Dassel)に1164年、ケルンに移送させたのが、第3回の奉遷です。その結果、現在もケルンの大聖堂に保管されているのです。この聖遺骨を収納している聖遺櫃は、切妻屋根の家の形をした金の棺で、周囲には精巧な浮彫が施されています。高さ:1.53m, 横:1.1m, 縦:2.2mの大きなものです。ケルン大聖堂は大勢の巡礼者を引きつけることになるのです。[2]

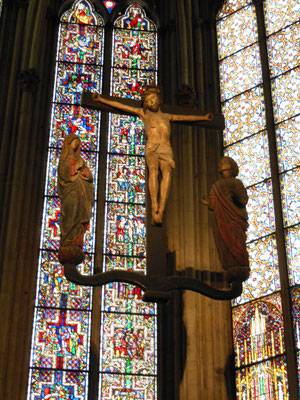

その他に、広大な聖堂内には、ゲロの十字架と呼ばれる木像のキリストの磔刑像や聖三位一体画像、多面祭壇画、聖母子像、など多くの貴重な芸術作品を見ることができます。

[1] ジャスパー(Jasper), メルキオール(Melchyor), バルサザール(Balthaser)の3人とされます。

なおキリストが磔刑の際に被らされた荊の冠も同様に発見されましたが、1239年にフランス王Louis9世に与えられまし

た。

[2] 12世紀の主な巡礼地は、スペインのコンポステラ( Compostela)、 イタリアのローマ(Rome)、バリ(Bari)、 イングランドのカンタベリー(Canterbury)、 フランスのヴェズレー(Vezelay)です。

2. 聖マーティン聖堂(St.Martin)。

聖堂の歴史は長く、建築、破壊、再建、罹災と波乱に富んでいます。

当初はライン川の中の島に在った、ローマ帝国時代の聖堂跡に690年に聖マーティンが教会を建て、708年に修道院としました。次いで、フランク王国のピピン(Pippin)王と王妃が752-68年に教会の基礎を造ったと言われています。 その後シャルルマーニュ王がスペインで戦闘中、778年にサクソン人(Saxon)により破壊されています。シャルルマーニュが、西ローマ帝国皇帝になった後、レオ(Leo)3世法王が訪問した記録も残っています。その後846年と882年に、今度はノルマン人(Norman)により破壊されています。現在の聖堂の基礎は960年の建設とされますが、1150年の火災で破損し、1185年の大火で再度破損。1250年までの100年近くに渡り増改築されてきました。

なお、ケルン大司教のアンノ2世は聖堂に2本の鐘楼を建設することを想定していたとされます。

東側には三葉型で三箇所にアプシスがあり、北側のアプシスとベネディクト礼拝堂が同じ場所に再建されました。ロマネスク様式の聖堂は13世紀になって側壁に大きな窓を取りつけ、長さも伸びています。1378年に四塔が火災で破損し、1434年には台風で三塔が崩壊しています。1436年に鐘楼の鐘が付きました。1509年に祭壇が設置され順次内装も整っていきます。1707年に内壁が崩壊し、バロック様式に修復されました。18世紀後半にはギリシャ=ローマ様式の絵画で内装を変更しています。尖塔も降ろしたり造ったり激しく変更されました。

1802年にはナポレオンの命令で聖堂付属修道院が解散させられています。

1875年に新たな屋根ができ尖塔も元に戻っています。1892年に内部が見通せるように東入口を改修。第二次世界大戦で大破しましたが、1985年に修復され、2009年にエルサレムの信徒修道院として再開しています。

聖堂内は三廊式で、正面中央祭壇にはキリストの磔刑像が飾られるだけの非常に簡素な造りです。身廊壁にも側廊壁にも絵画類の飾りは無く、過去の破壊と修復の結果も全て第2次大戦で破壊しつくされたようです。わずかに床にモザイク画の痕跡を見ることができます。

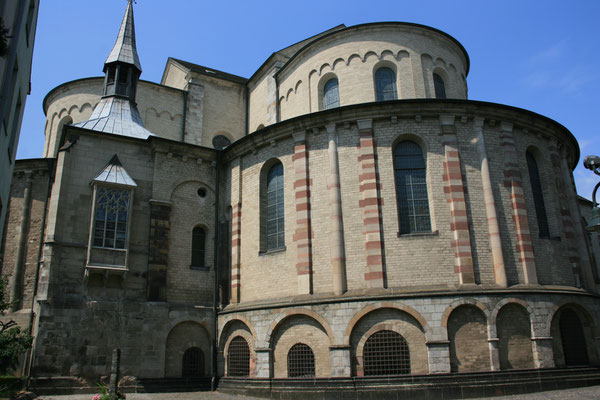

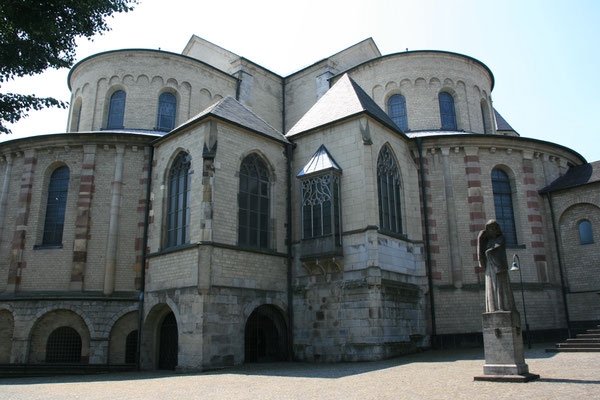

3. サンタマリア・イン・カピトル聖堂(St. Maria im Kapitol)。

ローマ帝国時代のカピトル神殿が初期キリスト教時代に聖堂に変更され、690年には改築されていました。その後1040年から1065年頃に聖母マリアに奉献されて現在の聖堂になっています。当時の木製の扉は中に保管されています。なお、初期の聖堂の遺構は地下聖堂に見られます。

長さ100メーター、幅40メーターでケルンに在るロマネスク様式の聖堂の中では一番大きな聖堂です。

聖堂は三廊式で、正面には三葉型のアプシスが在ります。交叉廊には大きなドームが載り、身廊の入口部分と後陣の両脇に尖塔が見えます。聖堂内は、身廊の幅の横一線の祭壇は奥の内陣を仕切る形で広がっています。その上にはオルガンが載っています。13世紀製の玉座の聖母、14世紀製のペスト終焉の十字架などが見られます。

4.聖カチリン聖堂(St. Cacilien)。

9世紀後半、大司教ウィリベルト(Willibelt)の870-888年頃、ローマ帝国時代の浴場の跡地に建設された、とされています。なお、同じ名前の女性用の聖堂も敷地内に建設されていました。

ブルーノ大司教が965年に50ポンドの銀を聖堂の建設に提供したことが現在の聖堂の起源とされています。

1130年から1160年にロマネスク様式で改築されています。聖堂入口のティンパナムには12世紀の制作の、聖母と聖人に天から天使が降りてくる浮彫が在りますが、現在は複製が掲げられており、オリジナルは聖堂内の美術館で見ることができます。

聖堂内は三廊式で、他の聖堂で多く見られる三葉型のアプシスを持たず一箇所のみです。一段高くなっている内陣の両側面にはかすかにフレスコ画の跡が見えます。中央祭壇には十字架が天井から下がっています。中央側廊に祭壇が在ります。比較的小さな教会で装飾も少なく、他の教会と差別化を図ったと推測されます。北には1479年建設の聖具室が在ります。

19世紀に入口が改装され、1956年以降は聖堂としてではなく、中世美術専門の美術館(Schnutgen Museum)となり、壁も美術館用に改装されました。従いまして、現在では聖堂としての役割は果たしていません。なお隣接して一際大きな近代美術館が在ります。中世美術専門の美術館ですから、多くの木像や石像の聖人像の他、多面祭壇画、聖遺物容器、金細工や象牙の作品等が、本来収容されていた聖堂の記録は記されていますが、美術工芸品として展示されています。斬首された頭部を掲げる聖人像や磔刑のキリスト像、等身大の天使像や多くの聖母マリア像など見るべきものは多く有ります。

5.聖ジョージ聖堂(St. Georg)。

ケルンの聖堂のなかでは比較的新しい聖堂です。スペインのサンティアゴへの巡礼の拠点となる聖堂の一つとして重要な位置を占めていました。

11世紀後半にロマネスク様式で建立された当時は、中央主祭壇のみでしたが、後に両側廊に中央祭壇と脇に祭壇が追加され、十字形となっています。更に、12世紀に西端に追加された建物は身廊から一段高くなっており、壁は厚さが5フィートも有り、高い塔の建設が予定されていたと推測されます。外観からは高さが無いだけに、要塞の様な頑丈な造りが一際眼を引きます。なお、後にバロック様式に改修されていましたが、第2次大戦で破壊されたため、再建される際に元のロマネスク様式に戻されています。

聖堂内は三廊式で、斑岩大理石の円柱が支えていますが、側壁に絵は有りません。内陣は一段高くなっており、下に地下聖堂が在ります。中央主祭壇の上には木像の磔刑のキリスト像が下げられています。祭壇に在る三面祭壇画はカルヴァリオの丘へ向かうキリスト、哀悼、復活が描かれています。

入口入って右手の、西端の壁龕に在るキリストの磔刑像は14世紀初頭の作で、キリストは全身傷を負い、フォーク型十字架に磔刑にされています。なお、ケルンではこのフォーク型十字架のキリスト磔刑像を多く見ることができます。

6.聖セヴェリン聖堂(St. Severin)

ケルン市の南に在り、ケルンの城壁外に在った聖堂です。街の中央からは離れた箇所に在りますので、地下鉄を利用して訪れることになります。郊外に出ると地下鉄は路面電車になります。

第3代ケルン司教の聖セヴェリンに奉献された聖堂です。

4世紀から在った聖堂を順次拡張し、9世紀末までには参事会聖堂として、1237年にはロマネスク様式の聖堂として完成しています。1393年に一部崩壊した後、16世紀に掛けてゴティック様式で改修され、17世紀から18世紀に掛けてバロック様式で内装改築が行われましたが、19世紀に新ゴティック様式に改修されています。

聖堂には正面入口、後陣両脇の三箇所に尖塔は有りますが、1533年に完成した正面入口の塔は72.9メーターの高さを誇っています。

聖堂内は三廊式で、内陣は一際高くなっており、上から14世紀の制作のフォーク型十字架で全身に傷を負ったキリストの磔刑像が下がっています。床にはモザイク画が施され、両脇には「聖セヴェリンの生涯」、その奥には「聖母被昇天」、「聖母戴冠」がフレスコ画で描かれています。アプシスには948年に移遷された聖セヴェリンの聖遺骨が11世紀に制作された聖遺物櫃に収納されて安置されています。

7.聖パンタレオン聖堂(St. Pantaleon)。

ローマ帝国時代の城壁の外側の丘に建設されていた館は、870年になって聖堂となっていますが、その遺構は現在の地下聖堂に見ることができます。ギリシャ人の聖人、聖パンタレオンと東アジアの双子の聖人、聖コスマスと聖ダミアノ(Cosmas&Damian)に奉献された聖堂で、西側では最古と言われています。

ケルン大司教ブルーノ は957年にベネディクト派の修道院を併設し、966年から新たに正面の建物の建設を命じ、980年に完成しています。

聖堂の正面には大きな入口が在り、その上は三等分されてアーチ型の窓が在り、上には切り妻式の屋根が載っています。左右には下層部が八角形で上は円柱形となった鐘楼が聳え立ち、最上階は三角屋根になっています。左右均等な美しいシンメトリ-形の聖堂です。

聖堂は12世紀に拡張されて三廊式となっており、上にオルガンの載った大きな中央祭壇が身廊を横切り、内陣とを分けています。祭壇にはキリストの磔刑像が納められています。内陣奥にはバロック様式の緑大理石の豪華な祭壇には、キリスト像が有ります。アプシスにはステンドグラスで、キリストの磔刑などが描かれています。左手にはブルーノ大司教の彫像と墓碑が有ります。側壁に絵画は有りませんが左手に説教壇が見えます。左側廊の北側の小室には972年に神聖ローマ帝国オットー2世に嫁いだビザンティン王女のテオファヌス(Theophanus)皇妃の大理石製の棺が安置されています。

ナポレオン時代に修道院は解散させられました。

10世紀にはイングランドの最初の殉教者とされる聖オルバン(St Albans)の祭壇が有りましたが、2002年聖オルバンの聖遺骨の一部は収納されていた棺共々イングランドに移送されています。また聖マウリヌス (St.Maurinus)の祭壇が12世紀に設置されています。

1618年以降バロック式に改装され、一時市庁舎として使用された時代も有りました。第2次大戦で破損し、1962年から修復されてきました。天井の格間の絵は近年の修復です。

(注:聖コスマスと聖ダミアノはローマの同名の聖堂をご参照ください)

8.聖使徒聖堂(St. Aposteln)。

市内の西側に在る聖堂で、9世紀に存在した聖堂を11世紀に12使徒に奉献し、改築された聖堂です。

聖堂の前は広い公園(Neumarkt)があり、商店街の並ぶ賑やかな地域に在ります。歴代のドイツ王と神聖ローマ皇帝の戴冠式はアアヘン(Aachen)の大聖堂で施行され、その後ケルンの大聖堂に行幸するのが就任式のしきたりでした。その為にケルンとアアヘンを結ぶ街道は重要な街道の一つで、その街道上に建設された聖堂です。バシリカ様式で聖マーティン聖堂や、サンタマリア・イン・カピトル聖堂同様に、東に3つの祭壇を持ち、中央主祭壇の両脇に八角形の二本の尖塔が立ち、西端には67メーターの高さの有る六層の鐘楼は、そのとがった屋根に特徴が有ります。数次の火災による崩壊の後、1220年代から拡張工事がされ、交叉部分に八角形のドームが載せられています。聖堂は三廊式で、身廊は12使徒を表象する12本の柱で穹霳天井を支えています。中央主祭壇には中央に空の御座の両脇に六人ずつ使徒の立像が飾られています。立像の他、アプシスのステンドグラスもドームの天井画も全て戦後の作品で、現代的な絵で飾られています。西側の入口入って中央に洗礼盤が置かれ、聖ピエトロや聖パオロの立像、ピエタ像が置かれていますが、正面に在る三面祭壇画は、中央の聖母子の両脇にキリストの生涯を12場面に渡り、彩色された立体彫刻で飾られた見事な作品です。西脇壁には聖人像が飾られています。なお、西端の塔の下にはオルガンが配置されています。

9.聖ゲレオン聖堂(St. Gereon)。

市内北西に位置し、城壁の外に在った聖堂です。6世紀に聖ゲレオンに奉献して建設された聖堂で、当初の遺構は地下聖堂に一部見られます。ローマ時代の壁を使用しているのが見られます。最初の聖堂は、楕円形のドームを十に分割し、南北に四箇所の半円形の礼拝堂を設け、東西の長円の西端にナルテックッスを、東端に一回り大きな半円形の中央祭壇を設置した特異な形態の聖堂でした。なお、ドームは長さ21メーター幅16.9メーターの楕円形で高さは34.55メーター有り、当時はトルコのイスタンブールに在る聖ソフィア聖堂の次に大きなドームでしたが、15世紀にフィレンツエに大聖堂が建設されて、2番目の地位を譲っています。その後中央祭壇の内陣を一段上げて東側に延長し、アプシスの両脇に尖塔を配置した為、後陣を外から見ると聖使徒聖堂の様な形態となっています。1210年頃から拡張工事が始められ、1227年に完成しています。中央祭壇下の地下聖堂には11世紀のモザイク画が残されていますが、暗くて見えません。 十角形のドームの側壁は四層のアーチ型で構成され、上層の二段がステンドグラスになっており、明るい日差しが降り注いで来ますので、予想以上に明るく聖堂内が見渡せます。ナルテックスからドームに入った所にはオルガンが置かれています。ピエタの置かれた礼拝堂の円蓋には赤と金色を主としたモザイク画で、向かい合っている孔雀の間から円形の蔦の模様が一面に広がり、中央に十字架が、その上には聖霊の表象の鳩が描かれています。その他テラコッタ製の哀悼の像も見られます。

印象に残る特殊な形をした大きな聖堂です。

10.聖アンドレア聖堂 (St. Andrea)

ケルン大聖堂に近く、駅前からの大通りは商店と銀行の並ぶ、オフィス街となっています。

960年ごろケルン大司教のブルーノが、聖アンドレア聖堂参事会を建設し、次いだ大司教ゲロ(Gero)が、974年に聖マルコに奉献した教会跡に、聖アンドリューと他の使徒を奉献して建立した聖堂です。

12世紀にロマネスク様式で再建されましたが1220年のケルン大火の後に完成、その後建物の崩壊などにより、改修が続けられ、ゴティック様式と融和した教会建築となっています。

13世紀初頭にはドメニコ派の修道院となりましたが、19世紀末のナポレオンの命令で解散させられています。

聖堂内は三廊式で、身廊の縞模様の円柱がリズミカルな印象を与えています。14世紀に側壁が崩壊した際にゴティック様式で改修し、側廊に左右三箇所の礼拝堂を追加した為に、五廊式のように見えます。また15世紀に中央内陣と地下祭壇が崩壊したことで、アプシス部分を延長して内陣を一段高くし、ゴティック様式で広くしている為に、他の聖堂で良く見られる三葉型ではなくなっています。八角形の塔が載る交叉廊が中央に来ています。

中央主祭壇には聖アンドレアの腕の一部が聖遺骨として祀られています。なお、右翼の祭壇には2世紀に殉教したマカーブル兄弟7名と母親の頭蓋骨が聖遺物として祀られています。この聖遺物は、ケルン大聖堂に祀られている三人のマギと同様に、ローマ皇帝コンスタンティヌス帝の母后ヘレナ妃が発見し、コンスタンティノープルに移送した後、ミラノ経由で、ライナルド・ダッセル司教により、この聖アンドレア聖堂に到着したとのことです。

左側廊の最初の礼拝堂内には1325年頃の作品で、上から「受胎告知」、「御訪問」、「降誕」、中に、「マギの礼拝」、下に「キリストの磔刑」のフレスコ画が見られます。入口からナルテックスを通り聖堂に入ると扉口の上にはオルガンが在ります。14世紀初頭の制作と見られる木像に色彩を施されたピエタ像は、見る人の心を打つばかりでなく、悲しみの聖母は見る角度により、涙を流しているようにも、慈愛の頬笑みを浮かべているようにも見えます。

地下聖堂(Crypt)にはローマ時代の3世紀の石棺があり、13世紀の神学者で自然哲学者の聖アルベルトゥス・マグナス(Albertus Magnus)の聖遺物が納められています。

なお、1980年11月に聖アルベルトゥスの死後700年を記念してパオロ2世法王がケルンに巡礼され、聖アルベルトゥスに詣でています。

11.聖ウルスラ聖堂(St. Ursula)。

ケルンの駅から線路沿いに北上するところに在ります。電車の窓からも見えます。

聖ウルスラ教会は5世紀には普及していたウルスラと言う名の殉教した処女の伝説が元となっています。

そもそも、殉教した処女は2名だったようですが、その後数が増えて、聖ウルスラと11人の殉教者と呼ばれていました。9世紀以降にはその数が一挙に1万1千人に増加しています。[1]

なおケルン市の守護聖人は聖ウルスラであり、市章が11個の炎であることにもその影響が見られます。

聖堂の西には一際大きな鐘楼が見えます。

聖堂内は三廊式で、壁面には何も飾りは有りませんが、二階の三連型アーチの壁面には女性の胸像型聖遺物容器が置かれています。中央主祭壇の上からはキリストの磔刑像が下がり、中央に聖ウルスラが左右に5人ずつの乙女像が立つ祭壇が有ります。左右に女性胸像型の聖遺物容器が置かれ、奥に金箔の切り妻型と蒲鉾天井型の聖遺物容器が見えます。アプシスはステンドグラスになっています。

側面には船出する聖ウルスラ、巡礼地に到着した聖ウルスラ、殉教者聖ウルスラなど、聖ウルスラと共に殉教した処女の生涯を示す板絵が掛けられています。その他聖ウルスラに関連した彫像が置かれています。

なお、聖ウルスラ聖堂には「黄金の間」と呼ばれる部屋が在ります。部屋には両手を合わせ、腹の部分が窓になって中の聖遺物が見えるようになっている女性胸像型の聖遺物容器や女性の胸像型の聖遺物容器が多く置かれています。また部屋の側面は全ての面が人骨で装飾されており、独特の雰囲気を醸し出しています。入るには拝観料が必要です。

[1] 2名の殉教女性は「ウルスラとウンデキミリア(Ursula et Undecimillia)」または「ウルスラとキミリア(Ursula et Ximillia)」と呼ばれていました。前者の「ウンデキミリア」の名は、ラテン語で、「undeci(m) millia」つまり「11なる千」と解釈され、後者の「キミリア」の名は、「XI millia」で、やはり「11なる千」と見られることから、どちらにしても11,000に間違って解釈されたと解説されています。この説では11名と言う数字は出て来ません。

12.聖クニベルト教会(St. Kunibert)。7世紀の建立。

国鉄線路の東側でライン川に近い位置に在ります。他のロマネスク聖堂から一つだけ離れた所に在ります。元はローマ時代の墓地が在った場所で、ケルン大司教のクニベルト(Cunibert)が建設した聖堂で、690年に死去した大司教自身の墓も在ります。720年頃に同じくエウォルド(Ewald)が埋葬されています。866年には聖クニベルト修道院が在ったことが記録に残っています。なお、1074年にエウォルドが列聖されると、当時のケルン大司教のアンノ(Anno )2世が聖遺物容器を開帳した記録が残っています。次いで1168年にクニベルトが列聖され、それ以後巡礼者が増えています。それに伴い、1210年からロマネスク様式で建設され、1226年に側廊が追加されています。当初は聖クレメントに奉献されていましたが、1247年に聖クニベルトに奉献されています。その後、1261年に交叉廊と塔が追加されています。

1821年にはナポレオンの命令で修道院は破壊されました。第2次大戦で屋根は燃え落ち、西塔は爆弾で破壊され、西側は大損害を受けましたが、戦後復旧しています。

聖堂内は三廊式で、中央主祭壇には中央にキリストの磔刑が、左に変容、右に復活が描かれた三面祭壇画が飾られ、両脇に聖クニベルトと聖エウォルドの金製の切り妻型聖遺物容器が置かれています。アプシスにはキリストの磔刑と命の樹のステンドグラスが見えます。身廊の側壁には絵画は有りませんが、左に大天使ガブリエルが、右側に聖母の像が向き合って掲げられています。また、身廊を支える柱の前に置かれたピエタ像はドイツで良く見られる形態を示しています。16世紀制作の三面祭壇画も見られます。

身廊の西端に置かれたキリストの磔刑像はフォーク型の十字架が燭台になっている近代の作品で、14世紀に見られたフォーク型キリストの磔刑像を近代的に解釈して和らげた表現になっています。またキリストの生涯を近代的に抽象化した作品が柱に飾られています。

なお、胸像型の聖遺物容器が陳列された部屋は端の目立たない場所に在ります。

13.聖母マリア・イン・リスカーヘン聖堂(St. Maria in Lyskirchen)。

ライン川のほとりにある聖堂で大通りから見えますが、聖堂の正面入り口は裏手の狭い道に面しています。

948年に建設されましたが、1210年から1220年にかけてロマネスク様式で改築されています。後にゴティック様式で拡大されました。現在ケルンに在る12箇所のロマネスク様式の聖堂では一番小規模です。幸いなことに第2次世界大戦でも破壊を免がれています。

聖堂内は三廊式で、中央の内陣は一段高くなっており、下は地下聖堂になっています。アプシスにはステンドグラスが在り、左手脇には受胎告知の大きな絵が掲げられています。両側の祭壇にはキリストの磔刑の絵が、また三面祭壇画や聖母子像が多く掲げられています。穹霳型の天井には13世紀に描かれた旧約聖書と新約聖書を題材としたフレスコ画が残っています。

身廊の西端の左側には1420年作の「船乗りの聖母(Seaman’s Madonna)」と呼ばれる聖母子像が安置されています。

参考

聖ミカエル修道院(St. Michael)。

ライン川の東側に在り、1064年にアンノ2世が建立した修道院です。初代の修道院長はエルフォ(Erpho)修道僧と言われてい

ます。アンノ2世はこの修道院で1075年12月4日に死去。死体はケルン大聖堂に移送された後、市内の11箇所の聖堂を4日

間に渡り葬送行進を行い、ケルン大聖堂に戻った後に、最終的にこの修道院に埋葬されています。なお、14世紀には神聖

ローマ帝国皇帝の直轄修道院となっています。その後病院や兵舎や監獄等の変遷を経て来ています。